Cosa NON FA la controreazione

Inviato: 24 giu 2008, 18:26

In ripresa del topic archiviato e parzialmente abbandonato e magari a completamento dello stesso:

http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hichpage=1

riapro un topic su un argomento che tira sempre moltissimo e che probabilmente è compreso o divulgato per sentito dire.

Chissà come mai la retroazione come nessun altro argomento si presta a schieramenti di parte e polemiche aprioristiche. Forse a causa di una pessima divulgazione e a svariati anni di marketing.

Per facilità di lettura, aggiornerò sempre questo primo post indicando in blu sommariamente le cose variate e/o aggiornate dal post precedente.

Pregasi evitare commenti OT per non allungare eccessivamente il thread e renderlo illeggibile. Bene la polemica argomentata, benissimo gli esempi.

Si assume che le basi della reazione siano assimilate e note e che sia stato letto il precedente thread summenzionato.

In particolare, indicherei un riferimento di base condiviso, in modo da partire se possibilmente dalla vulgata scolastica e approfondire meglio alcuni aspetti trascurati o mal compresi.

Ad esempio questa presentazione mi pare ben fatta.

0. La retroazione non è nuova e non è frutto del caso.

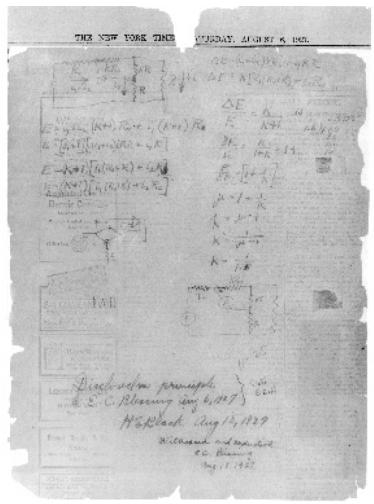

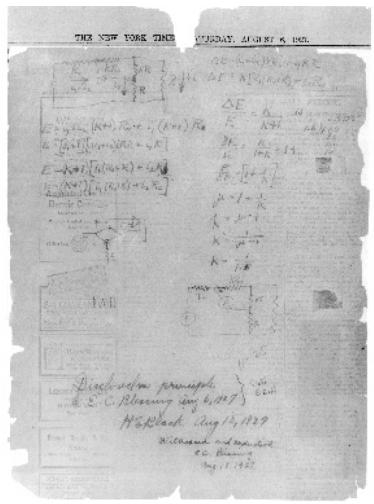

La controreazione ha una data di invenzione ( o scoperta?) ben precisa: il 2 Agosto del 1927. In quel giorno infatti Harold S. Black era a bordo del traghetto Lackawanna che lo portava al suo lavoro presso i Bell Labs, quando ebbe chiara la soluzione ad un problema cui stava lavorando da sei anni, riguardante la necessità di ridurre la distorsione degli amplificatori telefonici per lunghe distanze.

La data la conosciamo precisamente, perché in mancanza di carta, Black appuntò la sua idea su una pagina libera (ai tempi c’era meno pubblicità e questa favoriva evidentemente il pensiero creativo) del New York Times che aveva con sé quel giorno:

Da notare che già nel 1923, Black aveva inventato il feed-forward (brevettato nel 1928) che si dimostrò poco pratico per gli elementi attivi disponibili all’epoca, che non potevano garantire due blocchi sufficientemente simili come funzione di trasferimento per compensare sufficientemente bene la distorsione.

Un interessante articolo descrittivo dello stesso Black pubblicato anni dopo la scoperta che lo ha reso celebre, documenta la straordinaria lucidità e completezza di analisi:

http://www.linearaudio.nl/Documents/Bell-Feedback.pdf

Era già chiaro a Black, che le funzioni di trasferimento sono caratterizzate da modulo e fase e che è possibile combinare modulo e fase in maniera opportuna per ottenere u guadagno stabile anche evitando la soluzione più banale di aumentare parecchio il modulo del guadagno. Strano che non se ne sia fatto più nulla a mia conoscenza, di questa seconda dimostrazione.

1. La retroazione non modifica in alcuna maniera il blocco di andata.

Come è evidente anche dallo schemino classico, la retroazione (considerando sempre al caso ideale se non diversamente specificato) agisce in parallelo al blocco di guadagno, non lo va modificare nei suoi parametri elettrici (salvo l’impedenza della rete di reazione nel caso reale) elettricamente o fisicamente. La retroazione agisce solo sul segnale che viene dato in pasto al blocco di guadagno, predistorcendolo in maniera opportuna sulla base di un confronto tra quanto ottenuto e quanto desiderato. In particolare quindi la dinamica degli stadi di tensione e di potenza resta la stessa, satureranno internamente alla stessa maniera.

2. La reazione non fa aumentare la potenza di uscita

La potenza di uscita massima dipende infatti dai limiti dinamici del sistema considerato. Se la tensione di alimentazione ha un certo valore, anche supponendo un dispositivo attivo totalmente ideale, la potenza massima in uscita non potrà superare il limite fisico dato dalla Legge di Ohm (P=V*V/R). E questo indipendentemente dal tasso di reazione applicato.

Nel caso di un dispositivo attivo non ideale, esso avrà dei limiti di dinamica (tensione di saturazione, resistenza interna, corrente massima erogabile), e questi limiti sono propri del dispositivo attivo, non del circuito. Posso applicare quindi quanta reazione voglio, ma la potenza di uscita che potrò ottenere prossima a quella che lo stesso dispositivo può fornire senza retroazione.

La otterrò perdipiù a spese di una tensione più alta in ingresso, dato il guadagno minore del circuito reazionato e questo significa far entrare in gioco le limitazioni di dinamica del preamplificatore.

Il fraintendimento di questo punto nasce probabilmente dall'incompleta applicazione di una proprietà della reazione ben nota almeno a grandi linee: la riduzione della distorsione. Se, si ragiona, un amplificatore zero feedback ha potenza di 10W ad esempio al 1% di THD, applicando la reazione allo stesso dovrei ridurre la distorsione e quindi a parità di quest’ultima incrementare la potenza di uscita. La inadeguatezza di tale ragionamento dipende dal considerare illimitate le capacità dinamiche del dispositivo attivo che invece sono le stesse del caso precedente.

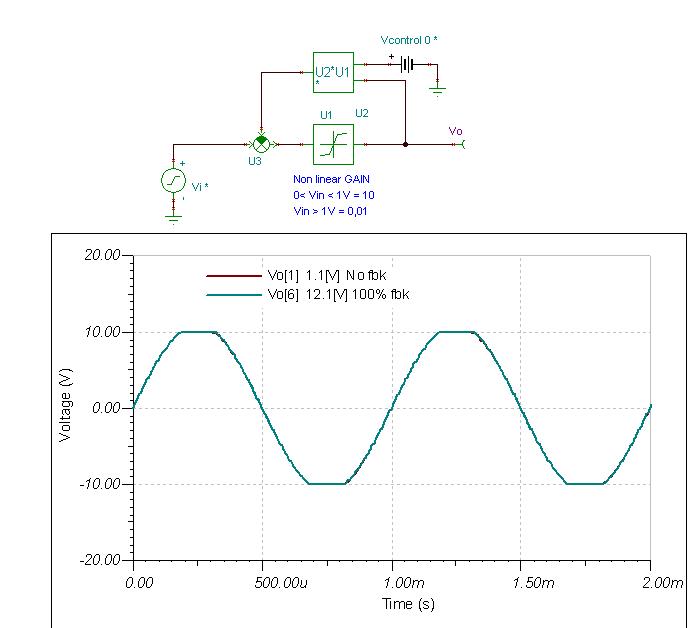

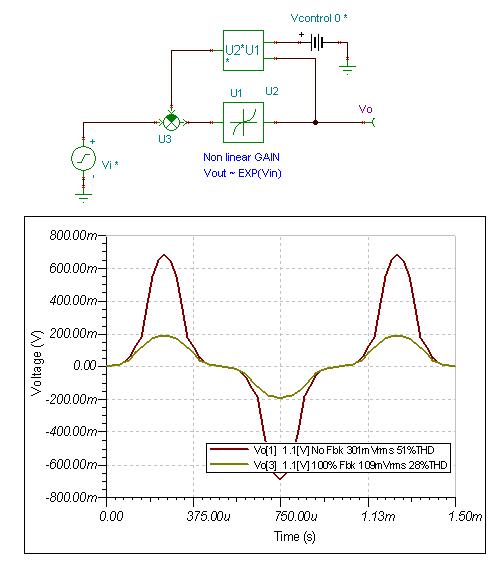

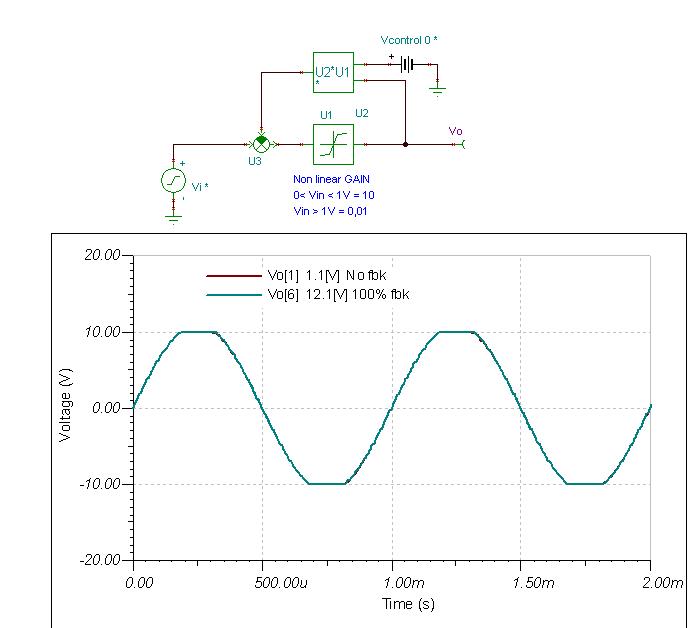

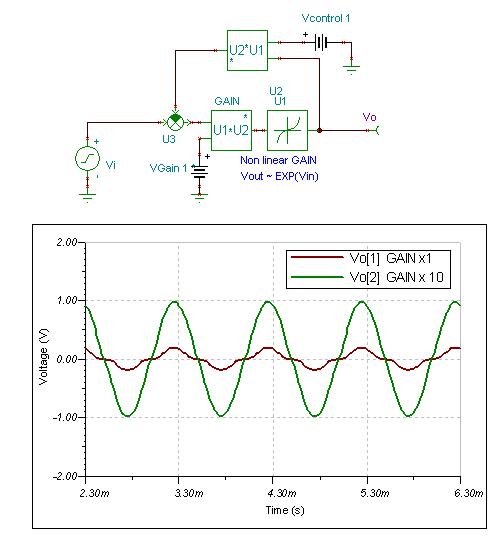

Vediamo un esempio di un circuito ideale limitato in dinamica, seppure ideale fino ad un ingresso di 1V:

da questo grafico si vede chiaramente come nel caso di anello aperto (Vconttrol=0) o di inseguitore (V control=1, tutto il segnale di uscita riportato in ingresso) la tensione massima ottenibile sia la stessa.Le curve infatti sono perfettamente sovrapponibili, solo che una viene ottenuta a 1.1 di ingresso, l'altra a 12.1 (essendo un follower di guadagno 10/11)

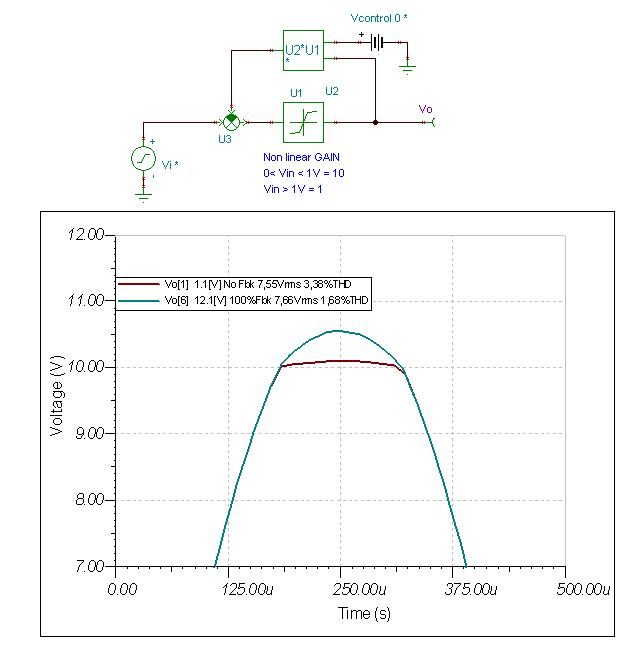

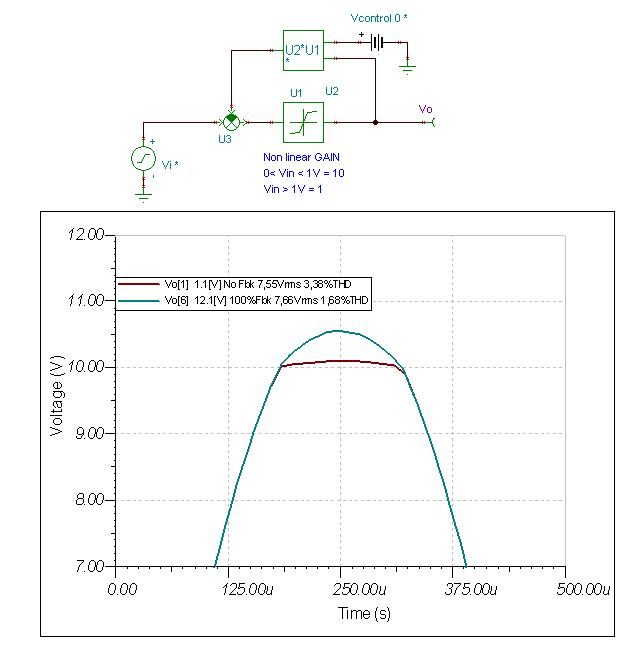

Se viceversa, consideriamo un circuito non lineare ma non clippante, vale a dire se consideriamo che abbia infinite capacità dinamiche, come potrebbe essere un circuito ideale con guadagno 10 fino a 1V di ingresso e 1 da 1 volt in su, succede questo:

Con la controreazione riesco a modulare diversamente il segnale in ingresso al blocco (immutato) di andata, fornendo un segnale più alto quando giungo nella zona di guadagno più scarso.

Posso quindi guadagnare qualche frazione di potenza di uscita, se ho abbastanza dinamica E abbastanza guadagno da sacrificare anche s valori alti di segnale.

Se confrontate con il caso precedente, si vede come un guadagno insufficiente del blocco di andata ad alti livelli (0,01 contro 1) impedisca alla controreazione di compensare alcunchè.

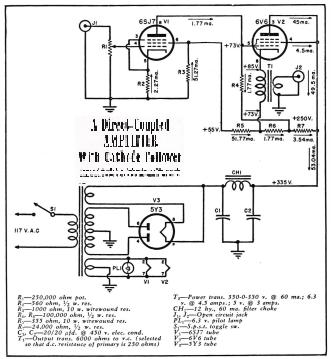

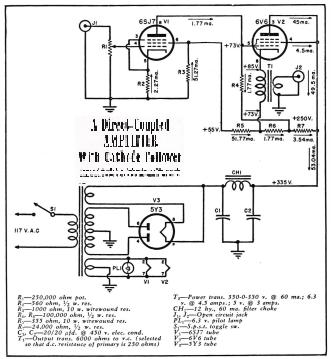

Questo erroneo ragionamento è stato inconsciamente compiuto anche da Bates, nel suo citatissimo articolo su un 6V6 in cathode feedback del 1949, che viene accreditato di 4,5W di potenza, la tipica potenza della 6V6 a tetrodo.

Tale errore è stato pari pari riportato nelle traduzioni italiane e in diversi articoli che dal 1949 ad oggi si sono propagati sulle tracce del lavoro originale.

Bates deve aver ragionato considerando il cathode feedback come un circuito reazionato, in grado di fornire più potenza a parità di distorsione. Ma la 6V6 connessa a triodo non può fornire più di quello che sono i sui limiti che si aggirano nell'intorno di 1,5-2W. Mettere a cathode follower la valvola modifica l'impedenza di uscita (modifica cioè le curve caratteristiche viste dal catodo), ma non i limiti fisici del dispositivo.

La impedenza su cui deve lavorare la 6V6 infatti è la classica 5Kohm, la stessa utilizzata nel caso di carico sull'anodo, dato che l'interfacciamento con il dispositivo attivo non cambia se la reazione è presente o meno.

Quello che cambia è come la reazione sfrutta il dispositivo di guadagno, sfuttando il guadagno in eccesso, e predisponendo un segnale in ingresso opportunamente modificato.

Cosa di cui si è accorto un lettore di Glass Audio che ha realizzato il circuito di Bates, verificando un potenza di uscita molto più bassa di quanto dichiarato (anche per un ulteriore errore che ha compiuto nella scelta del carico primario del trasformatore di uscita).

3. La reazione non opera dove il guadagno è basso

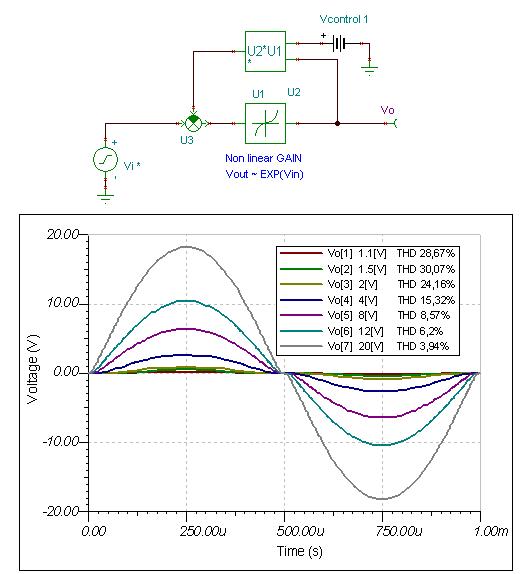

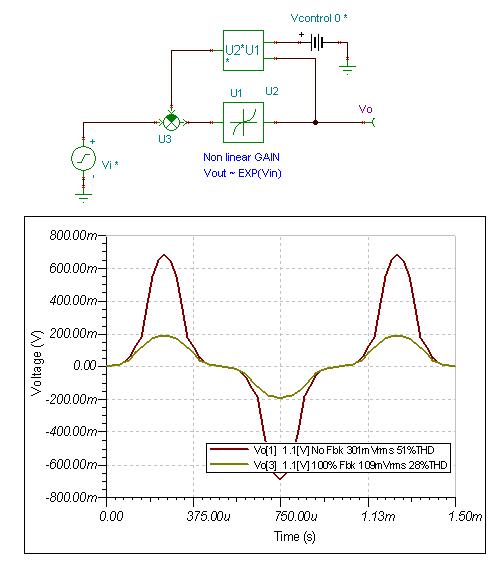

Abbiamo già visto nel caso precedente un caso di basso guadagno in uno stadio che raggiungeva il clipping. Il caso complementare, è un atipica nonlinearità da transistor, con una caratteristica di trasferimento esponenziale. In questo caso il guadagno è basso con ingresso a basso livello e cresce via via con il segnale applicato, in maniera più che proporzionale.

Ebbene, simuliamo un caso ideale dove ci sia una funzione di trasferimento siffatta:

Nel caso esaminato, si vede che nella zona a basso livello, con feedback o meno, il segnale è appiattito sugli stessi valori. Il feedback interviene non appena il segnale cresce e il blocco di andata inizia ad avere un guadagno sufficiente. In questo caso l'estensione della sinusoide viene approssimata comprimendo il segnale nei suoi massimi.

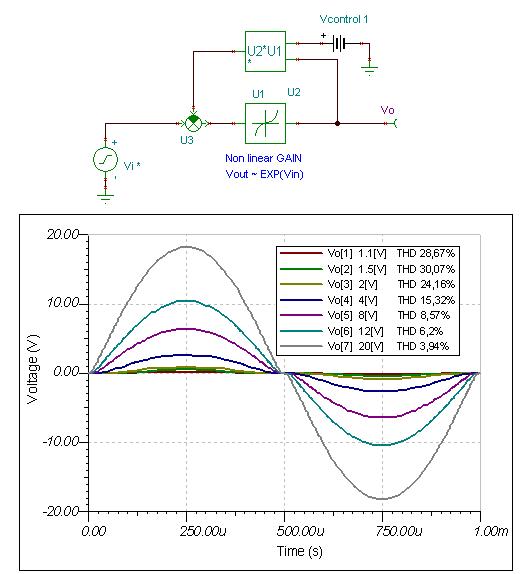

Questo caso è tipico degli stadi push-pull in classe B. Se si esamina l'andamento della distorsione in funzione del segnale di uscita o della potenza di uscita, si ottiene in questi casi un' andamento decrescente della distorsione:

Più mi avvicino insomma alla zona critica, più distorco in percentuale.

Questo comportamento è ritenuto innaturale da molti osservatori, poiché la maggior parte dei fenomeni acustici che si sperimentano hanno la caratteristica di avere distorsione armonica proporzionale al livello.

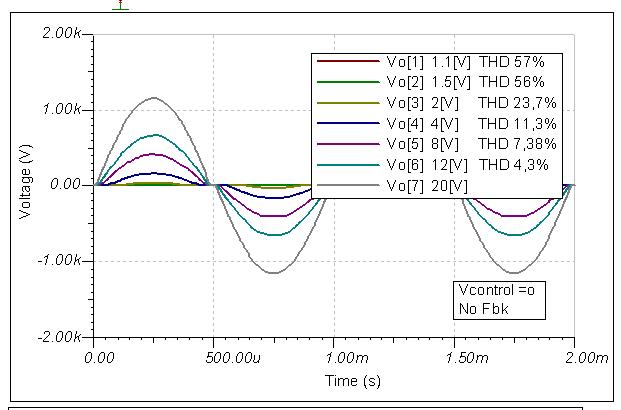

Da notare che nel confronto con il caso non reazionato tale comportamento non cambia. Anzi, la reazione ha effetto nell'abbassare sempre la distorsione, a parità di tensione di uscita, in quanto riesce ad arrotondare la parte superiore della sinusoide.

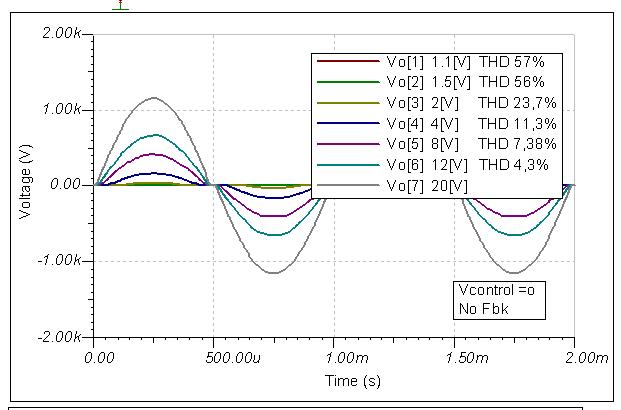

Se invece ragiono a parità di segnale di ingresso, ad anello aperto (senza reazione cioè, Vcontrol=0 nello schemino considerato), i livello di distorsione ottenuto è comparabile al caso reazionato, seppure più alto, ma per valori di tensione di uscita decisamente più grandi (si noti l'ascissa):

Tale andamento (distorsione decrescente con la potenza) è proprio di qualsiasi topologia dove non siano previsti stadi che guadagnino sufficientemente anche a basso livello. Dove cioè non ci sia, se vogliamo, abbastanza feedback. O per meglio dire, dove la topologia dell'amplificatore di andata non sia prevista per tale uso.

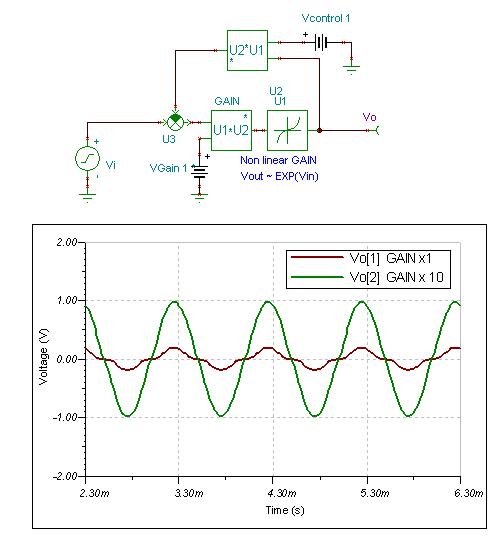

Se infatti nello schema ideale presentato sopra aggiungiamo uno stadio di guadagno privo di distorsione, si ottiene la seguente situazione:

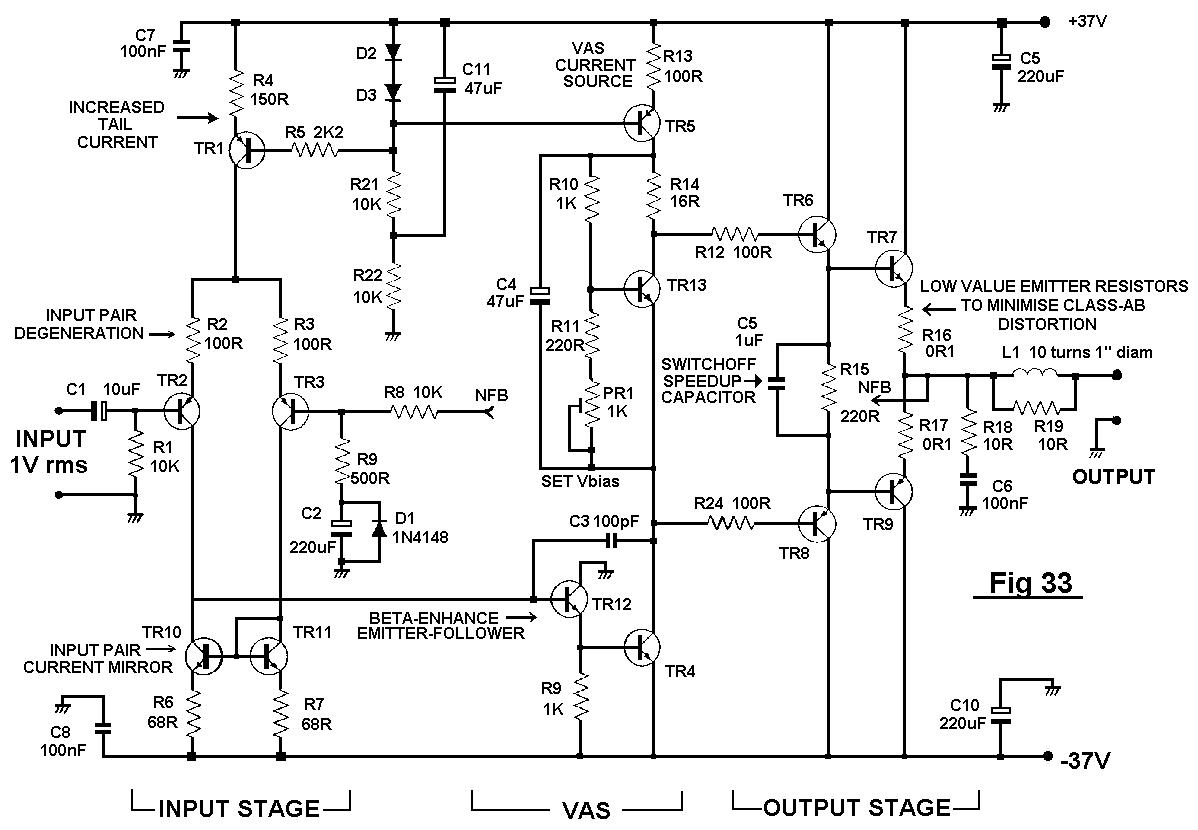

Se prendiamo il blameless amplifier, che è un classe B con distorsione paragonabile ad un classe A:

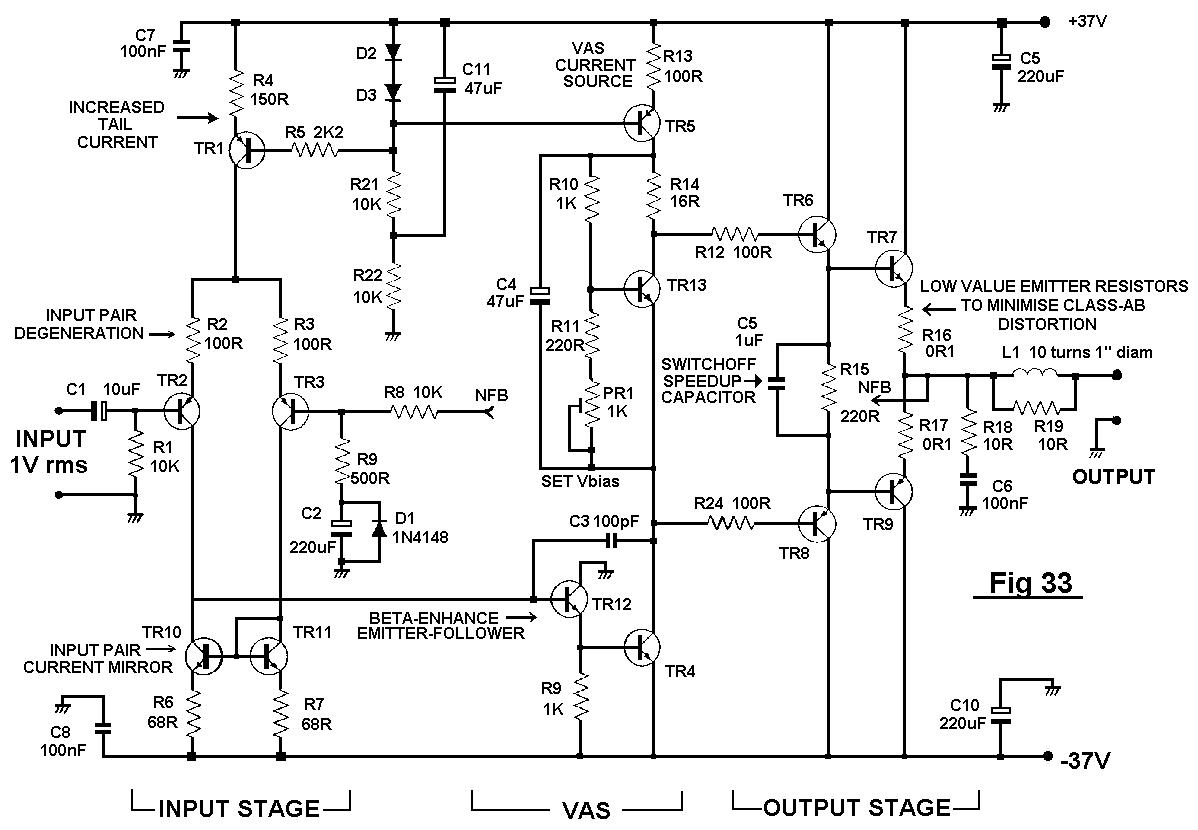

Si nota come siano presenti diversi accorgimenti per aumentare il guadagno di andata, dalla presenza diffusa di specchi di corrente al beta enhanced follower. E per ottenere un guadagno privo di distorsione (stadi di guadagno lineari) prima dello stadio di uscita in classe B.

La ricetta del blameless è, per usare le parole di Self: The basis of the design methodology is really the old clich‚ "Make the amplifier as linear as possible before applying Negative Feedback".

E se si riesce a fare uno stadio amplificatore di tensione ancora più lineare senza usare la reazione tanto di guadagnato, come fa Giovanni Arigò: http://www.nova-audio.eu/Italiano/Teoria.htm

Nei casi reali, la distorsione ha tipicamente un andamento diverso con la potenza nel caso di amplificatori reazionati o no, indipendentemente dalla tecnologia impiegata per il guadagno di andata infatti, la reazione tende a far 'impennare' la distorsione al limite di potenza. Negli 0 feedback invece solitamente la distorsione è da subito più alta e cresce in maniera continua con la potenza fornita.

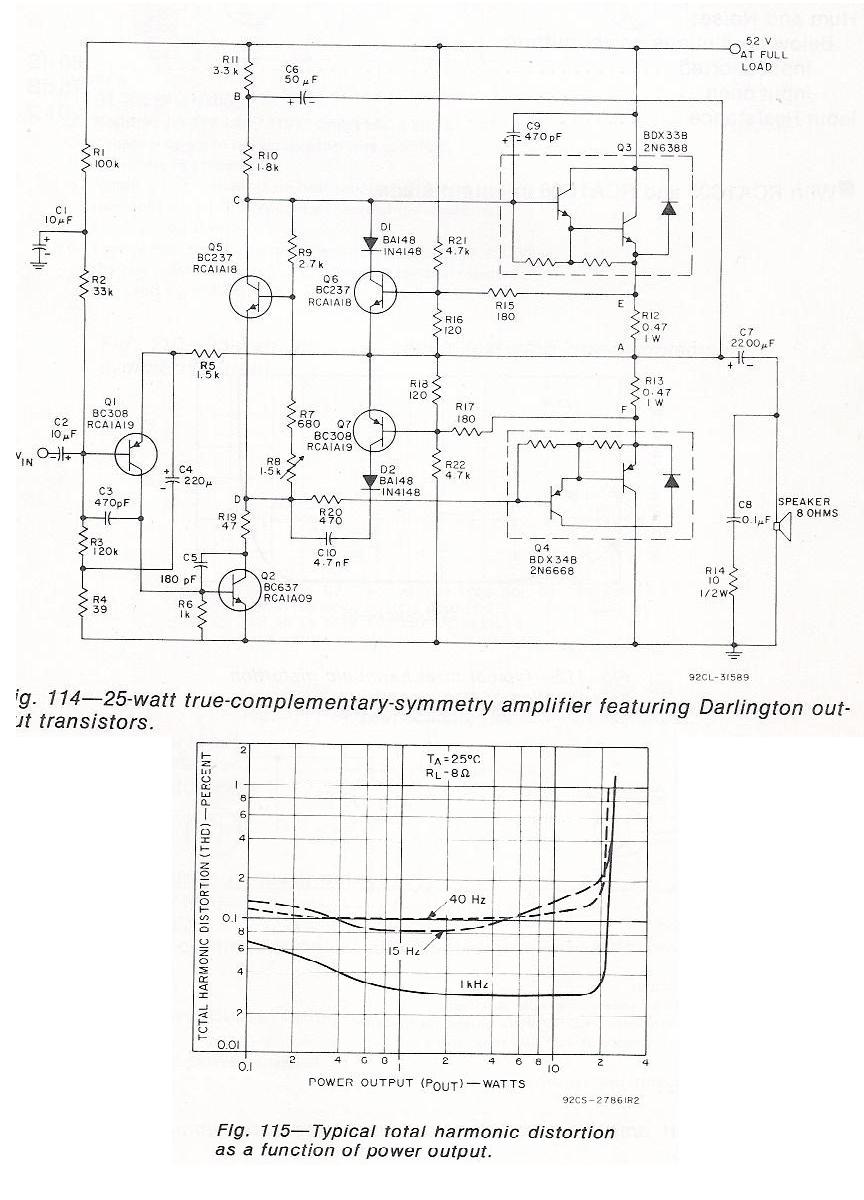

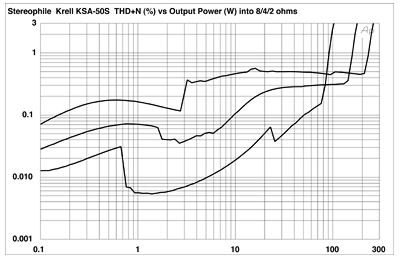

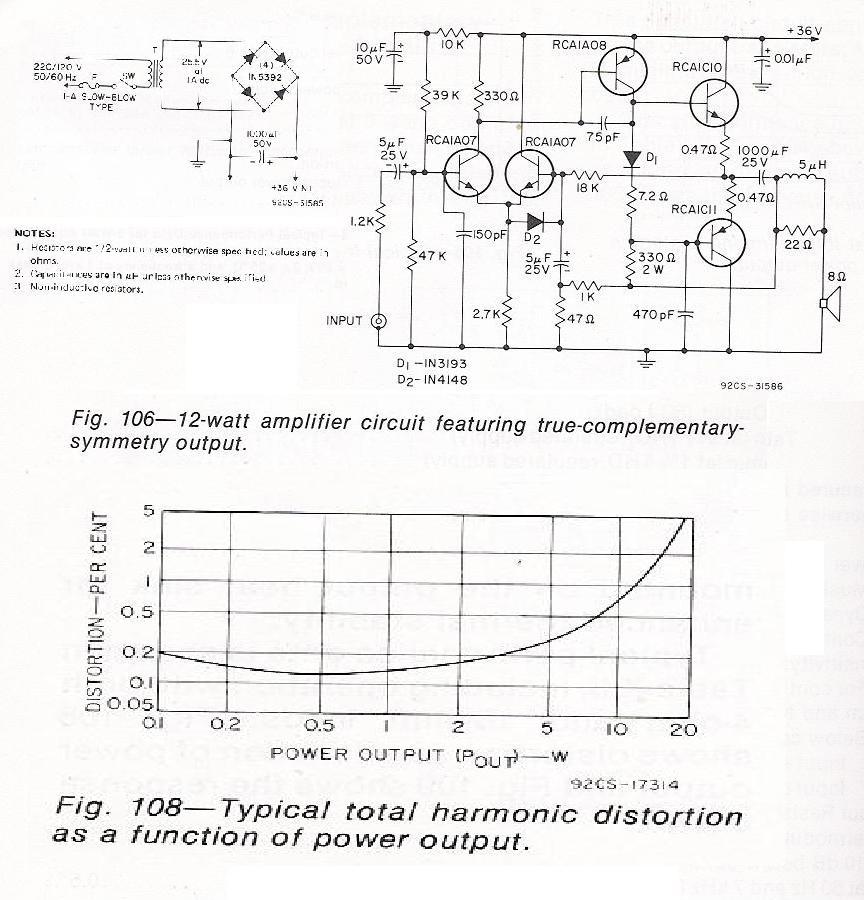

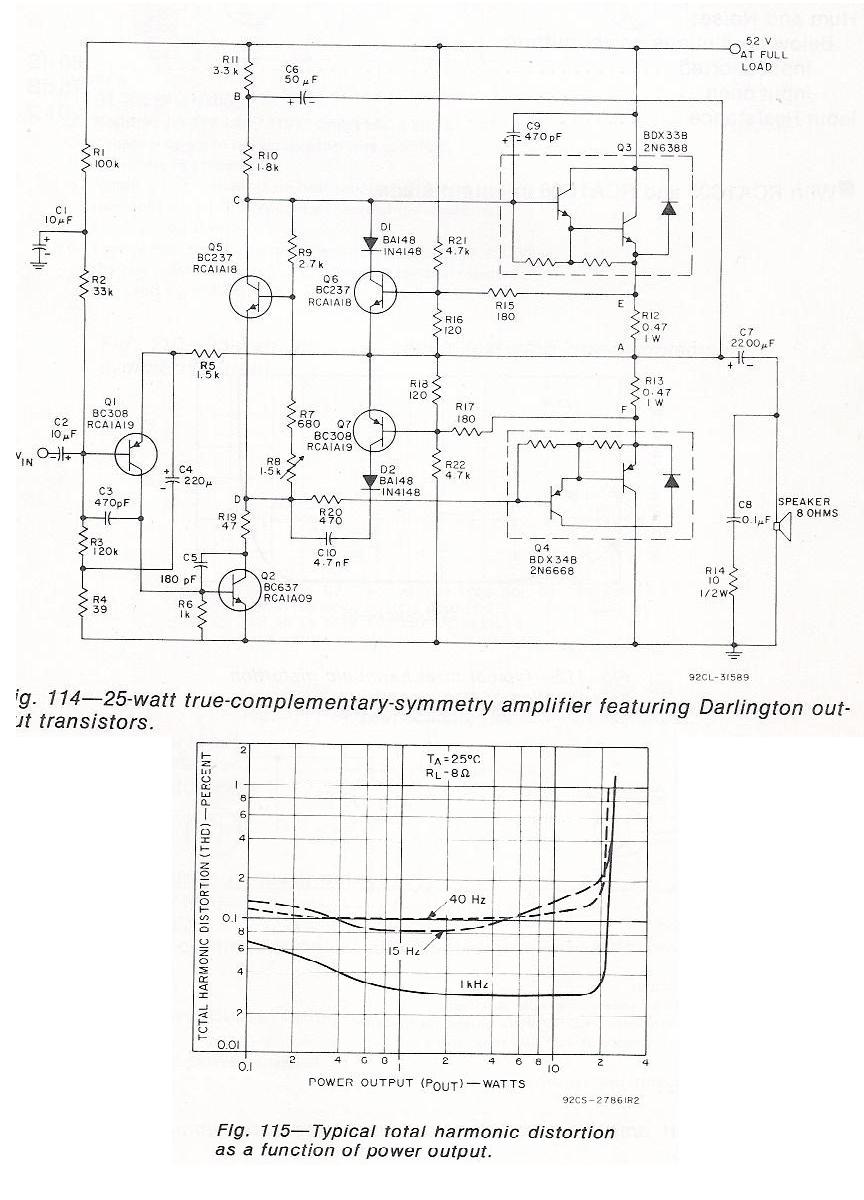

Vediamo un paio di esempi, entrambi a stato solido:

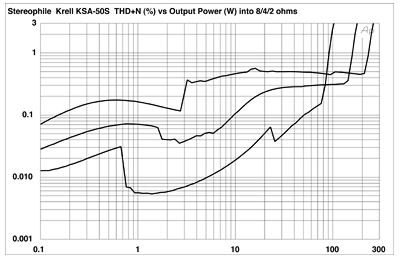

Krell KSA50, un finale famoso in classe A. Si vede per tutti i carichi di uscita (grafico molto interessante e raramente pubblicato) lo stesso andamento impennante verso l'alto in zona di clipping.

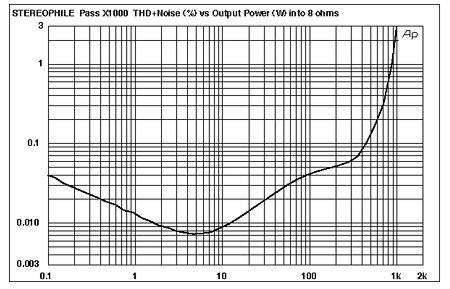

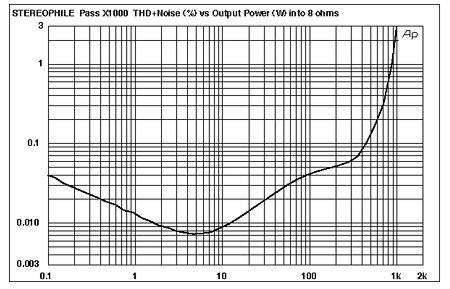

Questo invece fa uso di una particolare topologia (la Supersimmetria di Pass) che compensa le nonlinearità di due stadi identici in parallelo.

Come si vede pur essendo un finale da ben 1KWdi potenza di uscita, la distorsione cresce in maniera più soft che il caso precedente.

Ovviamente questo andamento nella pratica dipende anche dalla riserva di potenza dell'alimentatore e dei componenti attivi. Resta sempre la tendenza della reazione a lavorare meno dove servirebbe di più, contrariamente agli schemi che prevedono la correzione di errore o la sua compensazione mediante stadi identici opportunamente accoppiati.

Lo schema di principio del Pass X1000 si trova descritto nel brevetto US5376899 .

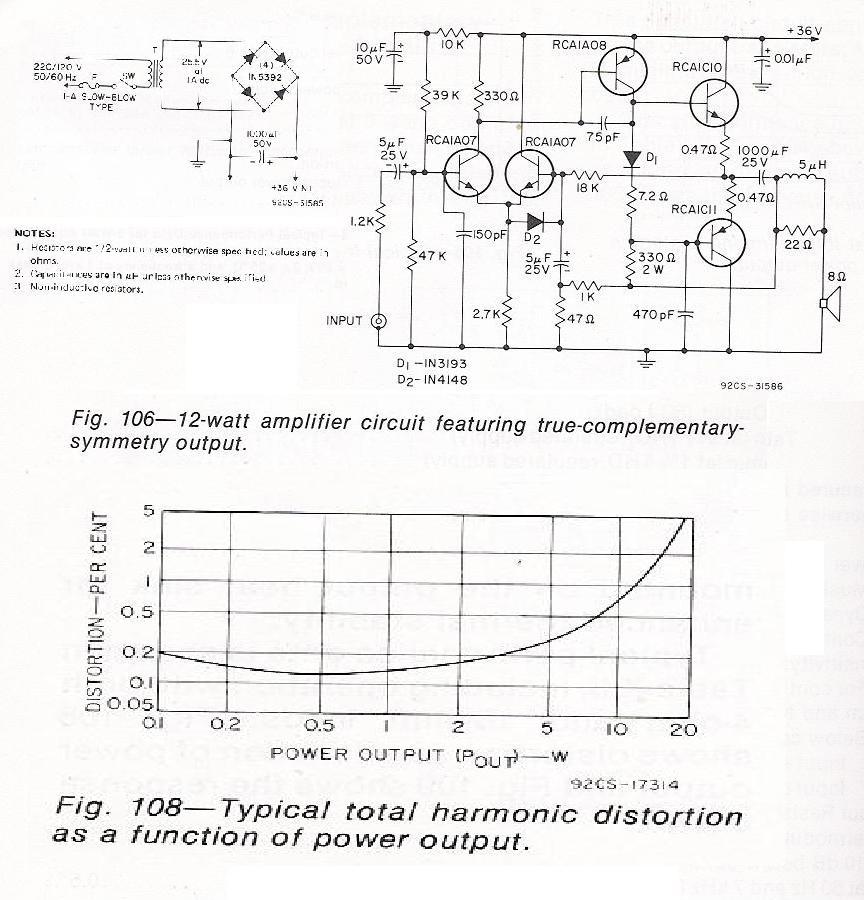

Ci sono poi un aserie di situazioni intermedio, dove utilizzando differenti guadagni di anello (prodotto del guadagno del blocco di andata e fattore di reazione) si possono ottenere diversi comportamenti al clipping. Per esempio, sempre a stato solido, due realizzazioni molto diverse come risultato seppure basate su topologia simile. Sono schemi presi dal manuale RCA, facilmente replicabili dagli autocostruttori:

Si nota immediatamente come nello schema da 12W la distorsione cresce senza bruschi impennamenti, anche per potenze di uscita molto superiori alla P nominale.

Lo schema da 25W invece alla potenza nominale inizia a distorcere sempre più e in maniera verticale. I due amplificatori, alla loro potenza nominale hanno entrambi 1% di distorsione armonica, ma il primo sui picchi 'reggerà', vale a dire sarà in grado di fornire una potenza anche doppia arrotondando i picchi ma cercando di seguirli, il secondo li toserà impietosamente appena qualche watt sopra la potenza nominale.

Quale dei due suonerà meglio? Costruire e provare...

4. La reazione non velocizza gli amplificatori.

Avrei potuto scrivere in maniera più sintetica ma a rischio fraintendimento, che "la reazione non allarga la banda". Se è chiaro il punto 1 ( la reazione non altera le caratteristiche proprie dell’amplificare), questo non sarà altro che una diretta conseguenza (non potrà alterare allora nemmeno la ‘velocità’).

Ma poiché è un aspetto spesso travisato sarà meglio dedicarcisi.

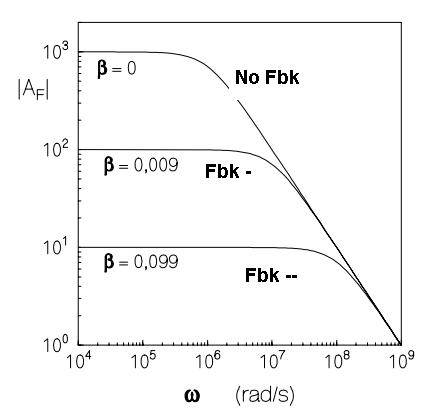

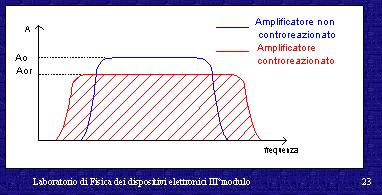

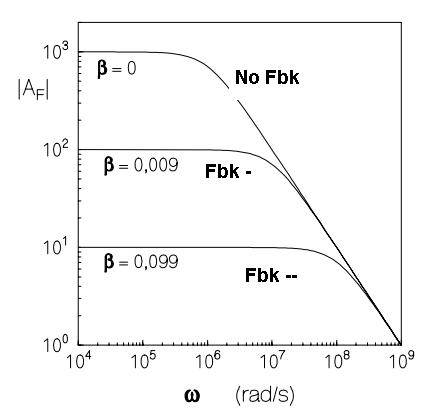

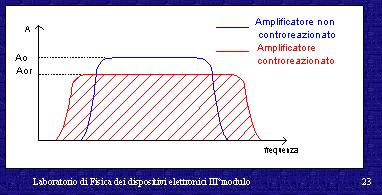

Il classico schemino scolastico dell’effetto della reazione sulla banda è questo:

che è corretto, nel caso di un singolo polo, cioè di un ritardo dovuto ad una singola cella R-C nel blocco di guadagno d'anello. Tipicamente è questo il caso degli amplificatori che vengono resi tali mediante una compensazione a polo dominante. Ma da dove salta fuori questo grafico?

Finora abbiamo assunto ideale il nostro amplificatore, in particolare in grado di reagire istantaneamente ad una variazione del suo ingresso. Nella realtà non potrà mai essere così, perché ogni oggetto fisico è una capacità e ogni conduttore è una resistenza. Pertanto qualsiasi amplificatore avrà un ritardo di risposta, dato dal tempo necessario per caricare la capacità propria attraverso la resistenza (dinamica) dei suoi elementi attivi. Il caso più semplice o volutamente reso tale come spiegato precedentemente, è quello di una singola costante di tempo, prevalente sulle altre. Di una cella RC cioè di costante di tempo R*C molto superiore (tipicamente una decade, cioè 10 volte tanto) a tutte le altre in gioco.

Se allora inseriamo nel nostro amplificatore un blocco di ritardo a singolo polo e variamo il tasso reazione beta otteniamo la famiglia di curve sopra riportata.

Si nota immediatamente che la reazione non ha migliorato la velocità dell’amplificatore, in quanto alle frequenze estreme l’amplificatore cala di guadagno e la reazione come abbiamo visto non è efficace in questa situazione. Quello che succede in realtà alle medie frequenze, dove la reazione spiana il guadagno, lo rende cioè meno dipendente dal guadagno proprio (ad anello aperto) dell’amplificatore.

Poiché la banda passante è un indice della frequenza alla quale lo scostamento del guadagno da quello medio a centro banda è significativo, come si vede dalla foto quest’ultima crescerà. Non in virtù di un impossibili velocizzazione dell’amplificatore, possibile con altri metodi di compensazione, ma di un migliore controllo nonché riduzione del guadagno. L‘amplificatore ancora una volta è rimasto lo stesso, quello che cambia è il segnale che gli viene dato in pasto, predistorto in maniera opportuna dalla rete di reazione.

Il prodotto Guadagno-Banda, che è un parametro fisico legato all’amplificatore infatti non cambia: sia allarga la banda passante tanto quanto si abbassa il guadagno, il prodotto dei due resta costante.

Così come costanti saranno i parametri cha dal prodotto guadagno-banda dipendono, come ad esempio il rapporto S/N. Ma su quest’ultimo punto ci dovremo tornare estesamente.

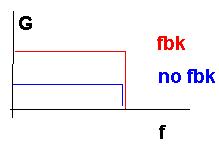

La banda quindi aumenta per effetto del guadagno in eccesso che viene usato per livellare la risposta in bassa frequenza, non toccando quella in alta frequenza. Anzi, immaginando una situazione ideale, nella quale sia possibile avere un andamento a scalino della funzione Guadagno-frequenza di un amplificatore, cosa succederebbe alla banda reazionata?

Rimarrebbe la stessa!

In più: la reazione negativa può anche stringere la banda! Se infatti mettiamo un componente a ponte tra ingresso e uscita di un amplificatore, attuiamo una reazione negativa. Guarda caso se il componente è un condensatore, a causa del noto Effetto Miller

si ha una riduzione della banda dell'amplificatore.

Tanto banale questo concetto della banda controreazionata non deve essere, visto come viene divulgato in un corso di Elettronica di una facoltà di Fisica:

5. La reazione non cambia il rapporto S/N degli amplificatori.

Lo abbiamo accennato precedentemente. Un dato prestazionale quale il rapporto segnale rumore (S/N) dipende dalla fisica degli elementi attivi. E precisamente dal loro guadagno, dalla loro banda e dal loro rumore. Una volta fissato il dispositivo o il gruppo circuitale di guadagno, reazionarlo modifica il guadagno (lo riduce di 1+AB), la banda (la aumenta di 1+AB) ma non il loro prodotto. Il segnale verrà quindi amplificato meno, nel caso di reazione, come il rumore. Ma verrà integrato su una banda più ampia. Insomma, il rapporto segnale / rumore non viene modificato dall’applicazione della controreazione.

Anche questo concetto non deve essere proprio banale, come dimostrano certe incomprensioni presenti in letteratura, anche di testi e dispense universitarie.

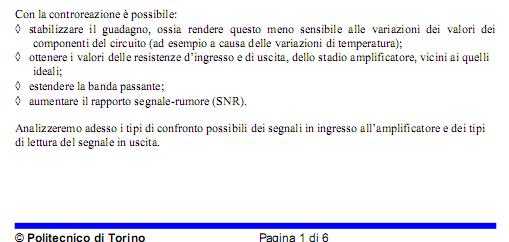

Per esempio in questo estratto di un documento del Politecnico di Torino:

Oppure giudicando come viene calcolato il rapporto S/N di un amplificatore reazionato a pagina 4 di questa dispensa:

http://www.ing.unirc.it/portale/didatti ... 003926.pdf

Se metto un amplificatore A2 davanti al mio A1 nel caso di circuito reazionato, perché mai dovrebbe essere ideale, cioè senza rumore? E se anche lo fosse, per una comparazione tra i due schemi non dovrei forse applicare A2 anche all’amplificatore non reazionato? Di fatto il rapporto S/N non è riducibile per mezzo della reazione. Altrimenti non ci sarebbe bisogno di preamplificatori criogenici o di trasformatori di segnale. Oggetti tuttora insostituibili per la strumentazione a basso rumore.

http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hichpage=1

riapro un topic su un argomento che tira sempre moltissimo e che probabilmente è compreso o divulgato per sentito dire.

Chissà come mai la retroazione come nessun altro argomento si presta a schieramenti di parte e polemiche aprioristiche. Forse a causa di una pessima divulgazione e a svariati anni di marketing.

Per facilità di lettura, aggiornerò sempre questo primo post indicando in blu sommariamente le cose variate e/o aggiornate dal post precedente.

Pregasi evitare commenti OT per non allungare eccessivamente il thread e renderlo illeggibile. Bene la polemica argomentata, benissimo gli esempi.

Si assume che le basi della reazione siano assimilate e note e che sia stato letto il precedente thread summenzionato.

In particolare, indicherei un riferimento di base condiviso, in modo da partire se possibilmente dalla vulgata scolastica e approfondire meglio alcuni aspetti trascurati o mal compresi.

Ad esempio questa presentazione mi pare ben fatta.

0. La retroazione non è nuova e non è frutto del caso.

La controreazione ha una data di invenzione ( o scoperta?) ben precisa: il 2 Agosto del 1927. In quel giorno infatti Harold S. Black era a bordo del traghetto Lackawanna che lo portava al suo lavoro presso i Bell Labs, quando ebbe chiara la soluzione ad un problema cui stava lavorando da sei anni, riguardante la necessità di ridurre la distorsione degli amplificatori telefonici per lunghe distanze.

La data la conosciamo precisamente, perché in mancanza di carta, Black appuntò la sua idea su una pagina libera (ai tempi c’era meno pubblicità e questa favoriva evidentemente il pensiero creativo) del New York Times che aveva con sé quel giorno:

Da notare che già nel 1923, Black aveva inventato il feed-forward (brevettato nel 1928) che si dimostrò poco pratico per gli elementi attivi disponibili all’epoca, che non potevano garantire due blocchi sufficientemente simili come funzione di trasferimento per compensare sufficientemente bene la distorsione.

Un interessante articolo descrittivo dello stesso Black pubblicato anni dopo la scoperta che lo ha reso celebre, documenta la straordinaria lucidità e completezza di analisi:

http://www.linearaudio.nl/Documents/Bell-Feedback.pdf

Era già chiaro a Black, che le funzioni di trasferimento sono caratterizzate da modulo e fase e che è possibile combinare modulo e fase in maniera opportuna per ottenere u guadagno stabile anche evitando la soluzione più banale di aumentare parecchio il modulo del guadagno. Strano che non se ne sia fatto più nulla a mia conoscenza, di questa seconda dimostrazione.

1. La retroazione non modifica in alcuna maniera il blocco di andata.

Come è evidente anche dallo schemino classico, la retroazione (considerando sempre al caso ideale se non diversamente specificato) agisce in parallelo al blocco di guadagno, non lo va modificare nei suoi parametri elettrici (salvo l’impedenza della rete di reazione nel caso reale) elettricamente o fisicamente. La retroazione agisce solo sul segnale che viene dato in pasto al blocco di guadagno, predistorcendolo in maniera opportuna sulla base di un confronto tra quanto ottenuto e quanto desiderato. In particolare quindi la dinamica degli stadi di tensione e di potenza resta la stessa, satureranno internamente alla stessa maniera.

2. La reazione non fa aumentare la potenza di uscita

La potenza di uscita massima dipende infatti dai limiti dinamici del sistema considerato. Se la tensione di alimentazione ha un certo valore, anche supponendo un dispositivo attivo totalmente ideale, la potenza massima in uscita non potrà superare il limite fisico dato dalla Legge di Ohm (P=V*V/R). E questo indipendentemente dal tasso di reazione applicato.

Nel caso di un dispositivo attivo non ideale, esso avrà dei limiti di dinamica (tensione di saturazione, resistenza interna, corrente massima erogabile), e questi limiti sono propri del dispositivo attivo, non del circuito. Posso applicare quindi quanta reazione voglio, ma la potenza di uscita che potrò ottenere prossima a quella che lo stesso dispositivo può fornire senza retroazione.

La otterrò perdipiù a spese di una tensione più alta in ingresso, dato il guadagno minore del circuito reazionato e questo significa far entrare in gioco le limitazioni di dinamica del preamplificatore.

Il fraintendimento di questo punto nasce probabilmente dall'incompleta applicazione di una proprietà della reazione ben nota almeno a grandi linee: la riduzione della distorsione. Se, si ragiona, un amplificatore zero feedback ha potenza di 10W ad esempio al 1% di THD, applicando la reazione allo stesso dovrei ridurre la distorsione e quindi a parità di quest’ultima incrementare la potenza di uscita. La inadeguatezza di tale ragionamento dipende dal considerare illimitate le capacità dinamiche del dispositivo attivo che invece sono le stesse del caso precedente.

Vediamo un esempio di un circuito ideale limitato in dinamica, seppure ideale fino ad un ingresso di 1V:

da questo grafico si vede chiaramente come nel caso di anello aperto (Vconttrol=0) o di inseguitore (V control=1, tutto il segnale di uscita riportato in ingresso) la tensione massima ottenibile sia la stessa.Le curve infatti sono perfettamente sovrapponibili, solo che una viene ottenuta a 1.1 di ingresso, l'altra a 12.1 (essendo un follower di guadagno 10/11)

Se viceversa, consideriamo un circuito non lineare ma non clippante, vale a dire se consideriamo che abbia infinite capacità dinamiche, come potrebbe essere un circuito ideale con guadagno 10 fino a 1V di ingresso e 1 da 1 volt in su, succede questo:

Con la controreazione riesco a modulare diversamente il segnale in ingresso al blocco (immutato) di andata, fornendo un segnale più alto quando giungo nella zona di guadagno più scarso.

Posso quindi guadagnare qualche frazione di potenza di uscita, se ho abbastanza dinamica E abbastanza guadagno da sacrificare anche s valori alti di segnale.

Se confrontate con il caso precedente, si vede come un guadagno insufficiente del blocco di andata ad alti livelli (0,01 contro 1) impedisca alla controreazione di compensare alcunchè.

Questo erroneo ragionamento è stato inconsciamente compiuto anche da Bates, nel suo citatissimo articolo su un 6V6 in cathode feedback del 1949, che viene accreditato di 4,5W di potenza, la tipica potenza della 6V6 a tetrodo.

Tale errore è stato pari pari riportato nelle traduzioni italiane e in diversi articoli che dal 1949 ad oggi si sono propagati sulle tracce del lavoro originale.

Bates deve aver ragionato considerando il cathode feedback come un circuito reazionato, in grado di fornire più potenza a parità di distorsione. Ma la 6V6 connessa a triodo non può fornire più di quello che sono i sui limiti che si aggirano nell'intorno di 1,5-2W. Mettere a cathode follower la valvola modifica l'impedenza di uscita (modifica cioè le curve caratteristiche viste dal catodo), ma non i limiti fisici del dispositivo.

La impedenza su cui deve lavorare la 6V6 infatti è la classica 5Kohm, la stessa utilizzata nel caso di carico sull'anodo, dato che l'interfacciamento con il dispositivo attivo non cambia se la reazione è presente o meno.

Quello che cambia è come la reazione sfrutta il dispositivo di guadagno, sfuttando il guadagno in eccesso, e predisponendo un segnale in ingresso opportunamente modificato.

Cosa di cui si è accorto un lettore di Glass Audio che ha realizzato il circuito di Bates, verificando un potenza di uscita molto più bassa di quanto dichiarato (anche per un ulteriore errore che ha compiuto nella scelta del carico primario del trasformatore di uscita).

3. La reazione non opera dove il guadagno è basso

Abbiamo già visto nel caso precedente un caso di basso guadagno in uno stadio che raggiungeva il clipping. Il caso complementare, è un atipica nonlinearità da transistor, con una caratteristica di trasferimento esponenziale. In questo caso il guadagno è basso con ingresso a basso livello e cresce via via con il segnale applicato, in maniera più che proporzionale.

Ebbene, simuliamo un caso ideale dove ci sia una funzione di trasferimento siffatta:

Nel caso esaminato, si vede che nella zona a basso livello, con feedback o meno, il segnale è appiattito sugli stessi valori. Il feedback interviene non appena il segnale cresce e il blocco di andata inizia ad avere un guadagno sufficiente. In questo caso l'estensione della sinusoide viene approssimata comprimendo il segnale nei suoi massimi.

Questo caso è tipico degli stadi push-pull in classe B. Se si esamina l'andamento della distorsione in funzione del segnale di uscita o della potenza di uscita, si ottiene in questi casi un' andamento decrescente della distorsione:

Più mi avvicino insomma alla zona critica, più distorco in percentuale.

Questo comportamento è ritenuto innaturale da molti osservatori, poiché la maggior parte dei fenomeni acustici che si sperimentano hanno la caratteristica di avere distorsione armonica proporzionale al livello.

Da notare che nel confronto con il caso non reazionato tale comportamento non cambia. Anzi, la reazione ha effetto nell'abbassare sempre la distorsione, a parità di tensione di uscita, in quanto riesce ad arrotondare la parte superiore della sinusoide.

Se invece ragiono a parità di segnale di ingresso, ad anello aperto (senza reazione cioè, Vcontrol=0 nello schemino considerato), i livello di distorsione ottenuto è comparabile al caso reazionato, seppure più alto, ma per valori di tensione di uscita decisamente più grandi (si noti l'ascissa):

Tale andamento (distorsione decrescente con la potenza) è proprio di qualsiasi topologia dove non siano previsti stadi che guadagnino sufficientemente anche a basso livello. Dove cioè non ci sia, se vogliamo, abbastanza feedback. O per meglio dire, dove la topologia dell'amplificatore di andata non sia prevista per tale uso.

Se infatti nello schema ideale presentato sopra aggiungiamo uno stadio di guadagno privo di distorsione, si ottiene la seguente situazione:

Se prendiamo il blameless amplifier, che è un classe B con distorsione paragonabile ad un classe A:

Si nota come siano presenti diversi accorgimenti per aumentare il guadagno di andata, dalla presenza diffusa di specchi di corrente al beta enhanced follower. E per ottenere un guadagno privo di distorsione (stadi di guadagno lineari) prima dello stadio di uscita in classe B.

La ricetta del blameless è, per usare le parole di Self: The basis of the design methodology is really the old clich‚ "Make the amplifier as linear as possible before applying Negative Feedback".

E se si riesce a fare uno stadio amplificatore di tensione ancora più lineare senza usare la reazione tanto di guadagnato, come fa Giovanni Arigò: http://www.nova-audio.eu/Italiano/Teoria.htm

Nei casi reali, la distorsione ha tipicamente un andamento diverso con la potenza nel caso di amplificatori reazionati o no, indipendentemente dalla tecnologia impiegata per il guadagno di andata infatti, la reazione tende a far 'impennare' la distorsione al limite di potenza. Negli 0 feedback invece solitamente la distorsione è da subito più alta e cresce in maniera continua con la potenza fornita.

Vediamo un paio di esempi, entrambi a stato solido:

Krell KSA50, un finale famoso in classe A. Si vede per tutti i carichi di uscita (grafico molto interessante e raramente pubblicato) lo stesso andamento impennante verso l'alto in zona di clipping.

Questo invece fa uso di una particolare topologia (la Supersimmetria di Pass) che compensa le nonlinearità di due stadi identici in parallelo.

Come si vede pur essendo un finale da ben 1KWdi potenza di uscita, la distorsione cresce in maniera più soft che il caso precedente.

Ovviamente questo andamento nella pratica dipende anche dalla riserva di potenza dell'alimentatore e dei componenti attivi. Resta sempre la tendenza della reazione a lavorare meno dove servirebbe di più, contrariamente agli schemi che prevedono la correzione di errore o la sua compensazione mediante stadi identici opportunamente accoppiati.

Lo schema di principio del Pass X1000 si trova descritto nel brevetto US5376899 .

Ci sono poi un aserie di situazioni intermedio, dove utilizzando differenti guadagni di anello (prodotto del guadagno del blocco di andata e fattore di reazione) si possono ottenere diversi comportamenti al clipping. Per esempio, sempre a stato solido, due realizzazioni molto diverse come risultato seppure basate su topologia simile. Sono schemi presi dal manuale RCA, facilmente replicabili dagli autocostruttori:

Si nota immediatamente come nello schema da 12W la distorsione cresce senza bruschi impennamenti, anche per potenze di uscita molto superiori alla P nominale.

Lo schema da 25W invece alla potenza nominale inizia a distorcere sempre più e in maniera verticale. I due amplificatori, alla loro potenza nominale hanno entrambi 1% di distorsione armonica, ma il primo sui picchi 'reggerà', vale a dire sarà in grado di fornire una potenza anche doppia arrotondando i picchi ma cercando di seguirli, il secondo li toserà impietosamente appena qualche watt sopra la potenza nominale.

Quale dei due suonerà meglio? Costruire e provare...

4. La reazione non velocizza gli amplificatori.

Avrei potuto scrivere in maniera più sintetica ma a rischio fraintendimento, che "la reazione non allarga la banda". Se è chiaro il punto 1 ( la reazione non altera le caratteristiche proprie dell’amplificare), questo non sarà altro che una diretta conseguenza (non potrà alterare allora nemmeno la ‘velocità’).

Ma poiché è un aspetto spesso travisato sarà meglio dedicarcisi.

Il classico schemino scolastico dell’effetto della reazione sulla banda è questo:

che è corretto, nel caso di un singolo polo, cioè di un ritardo dovuto ad una singola cella R-C nel blocco di guadagno d'anello. Tipicamente è questo il caso degli amplificatori che vengono resi tali mediante una compensazione a polo dominante. Ma da dove salta fuori questo grafico?

Finora abbiamo assunto ideale il nostro amplificatore, in particolare in grado di reagire istantaneamente ad una variazione del suo ingresso. Nella realtà non potrà mai essere così, perché ogni oggetto fisico è una capacità e ogni conduttore è una resistenza. Pertanto qualsiasi amplificatore avrà un ritardo di risposta, dato dal tempo necessario per caricare la capacità propria attraverso la resistenza (dinamica) dei suoi elementi attivi. Il caso più semplice o volutamente reso tale come spiegato precedentemente, è quello di una singola costante di tempo, prevalente sulle altre. Di una cella RC cioè di costante di tempo R*C molto superiore (tipicamente una decade, cioè 10 volte tanto) a tutte le altre in gioco.

Se allora inseriamo nel nostro amplificatore un blocco di ritardo a singolo polo e variamo il tasso reazione beta otteniamo la famiglia di curve sopra riportata.

Si nota immediatamente che la reazione non ha migliorato la velocità dell’amplificatore, in quanto alle frequenze estreme l’amplificatore cala di guadagno e la reazione come abbiamo visto non è efficace in questa situazione. Quello che succede in realtà alle medie frequenze, dove la reazione spiana il guadagno, lo rende cioè meno dipendente dal guadagno proprio (ad anello aperto) dell’amplificatore.

Poiché la banda passante è un indice della frequenza alla quale lo scostamento del guadagno da quello medio a centro banda è significativo, come si vede dalla foto quest’ultima crescerà. Non in virtù di un impossibili velocizzazione dell’amplificatore, possibile con altri metodi di compensazione, ma di un migliore controllo nonché riduzione del guadagno. L‘amplificatore ancora una volta è rimasto lo stesso, quello che cambia è il segnale che gli viene dato in pasto, predistorto in maniera opportuna dalla rete di reazione.

Il prodotto Guadagno-Banda, che è un parametro fisico legato all’amplificatore infatti non cambia: sia allarga la banda passante tanto quanto si abbassa il guadagno, il prodotto dei due resta costante.

Così come costanti saranno i parametri cha dal prodotto guadagno-banda dipendono, come ad esempio il rapporto S/N. Ma su quest’ultimo punto ci dovremo tornare estesamente.

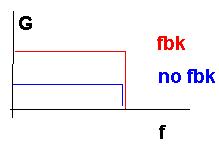

La banda quindi aumenta per effetto del guadagno in eccesso che viene usato per livellare la risposta in bassa frequenza, non toccando quella in alta frequenza. Anzi, immaginando una situazione ideale, nella quale sia possibile avere un andamento a scalino della funzione Guadagno-frequenza di un amplificatore, cosa succederebbe alla banda reazionata?

Rimarrebbe la stessa!

In più: la reazione negativa può anche stringere la banda! Se infatti mettiamo un componente a ponte tra ingresso e uscita di un amplificatore, attuiamo una reazione negativa. Guarda caso se il componente è un condensatore, a causa del noto Effetto Miller

si ha una riduzione della banda dell'amplificatore.

Tanto banale questo concetto della banda controreazionata non deve essere, visto come viene divulgato in un corso di Elettronica di una facoltà di Fisica:

5. La reazione non cambia il rapporto S/N degli amplificatori.

Lo abbiamo accennato precedentemente. Un dato prestazionale quale il rapporto segnale rumore (S/N) dipende dalla fisica degli elementi attivi. E precisamente dal loro guadagno, dalla loro banda e dal loro rumore. Una volta fissato il dispositivo o il gruppo circuitale di guadagno, reazionarlo modifica il guadagno (lo riduce di 1+AB), la banda (la aumenta di 1+AB) ma non il loro prodotto. Il segnale verrà quindi amplificato meno, nel caso di reazione, come il rumore. Ma verrà integrato su una banda più ampia. Insomma, il rapporto segnale / rumore non viene modificato dall’applicazione della controreazione.

Anche questo concetto non deve essere proprio banale, come dimostrano certe incomprensioni presenti in letteratura, anche di testi e dispense universitarie.

Per esempio in questo estratto di un documento del Politecnico di Torino:

Oppure giudicando come viene calcolato il rapporto S/N di un amplificatore reazionato a pagina 4 di questa dispensa:

http://www.ing.unirc.it/portale/didatti ... 003926.pdf

Se metto un amplificatore A2 davanti al mio A1 nel caso di circuito reazionato, perché mai dovrebbe essere ideale, cioè senza rumore? E se anche lo fosse, per una comparazione tra i due schemi non dovrei forse applicare A2 anche all’amplificatore non reazionato? Di fatto il rapporto S/N non è riducibile per mezzo della reazione. Altrimenti non ci sarebbe bisogno di preamplificatori criogenici o di trasformatori di segnale. Oggetti tuttora insostituibili per la strumentazione a basso rumore.